内容提要:

自南宋理学家朱熹评价苏轼“大概皆以文人自立”,从此“文人书法”得名。之后,追求清靜寂定的心境被称为禅心,这种佛教用语在书法上体现往往称之禅意书法。苏轼书法在文人书法的基础上,呈现浓厚的“禅意书法”。

苏轼生长在佛教气息浓郁的四川乐山,其家乡具有浓厚的父亲苏澈、母亲程氏都崇信佛教。 苏轼曾与当时佛教高僧大德的交往、参禅使佛教思想对其诗文影响极深。由此,形成其佛教禅宗思想诗文创作观和书法艺术表现观。奠定了苏轼在“文人书法”上的崇高地位,成为后世“文人墨客”和“有识之士”顶礼膜拜和效法对象。

关键词:禅意书法;化难为易;知行合一

苏轼是北宋中期的文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得了极高成就,与黄庭坚并称“苏黄”。其词开豪放一派,又与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;其文与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。苏轼亦善书,为“宋四家苏蔡米黄”之首。宋代不像先秦庙堂端严之士,从此“文人书法”一词应运而生。诚然,苏东坡取得如此书法成就与佛学有着很深渊源,从某种意义上,佛学造就了苏东坡在历史上的“文人书法”的崇高地位。

一、耳染目濡,崇尚肥美。 苏轼生长在佛教气息浓郁的四川乐山,其家乡具有浓厚的佛教文化氛围。苏轼的父亲苏澈、母亲程氏都崇信佛教。乐山在唐代历经九十年修建了乐山大佛,大佛是一尊被唐代的弥勒佛。佛经信奉弥勒出世就会“天下太平”,武则天曾下令编纂了一部《大云经书》,证明她是弥勒转世,百姓对弥勒的崇拜帮助她在男尊女卑的封建时代登上帝位。由于武则天的大力提倡,使全国塑凿弥勒之风大行。乐山大佛的修造距武则天时代仅20余年,所以当海通修造乐山大佛时,自然选择了弥勒佛,而且弥勒佛是能带来光明和幸福的未来佛,这同平息水患的镇江之佛要求是一致的。由此,苏轼在这样生活环境中受佛教不断滋养。

然而,汉代佛教文化中,弥勒佛造像的变化是很大的,第一阶段是从印度传入中国的交脚弥勒;第二个阶段是具有“中国特色”的古佛弥勒;第三个阶段是布袋弥勒。显然,乐山大佛是具有中国特色的古佛弥勒。依照《弥勒下生经》所描述,弥勒佛像具有“三十二相,八十种好”,这就要求他的五官、头、手、脚、身都具有不同于一般人的特征。乐山大佛整个形体超凡脱俗,头上的发髻、阔大的双肩、高而长的眉毛,圆直的鼻孔都是按照佛教典籍的规定修建的印度佛像的“宽肩细腰”在大佛身上荡然无存,取而代之的是壮实的双肩饱满的胸脯,体现了唐代崇尚肥美。乐山大佛坐立的姿式是双脚自然下垂,这与印度佛像的“结跏趺式”也不一样,因为大佛是修来镇水的,唐代以来的佛教文化对宋代社会、对苏轼的青少年时期的思想和价值观都有着潜移默化、信仰基因植入般的影响。

此外,苏轼的继室王润之,侍妾王朝云也与佛教有着不解。后来,苏轼与云门宗佛僧怀琏、道潜、佛印等有过交往。同时,与当时的临济宗佛僧黄龙慧南弟子东林常总、廉泉昙秀、黄譬惟胜、蒋山赞元等也有很多交往。佛教对苏轼本人一生影响深远,他给自己起的很多号都有强烈的佛教色彩,比如知名度最高的“东坡居士”、“老泉山人”、“铁冠道人”、“戒和尚”、“眉阳居士”、“东坡道人”和“海上道人”等等,均表达了苏轼的佛学情怀。

二、情不自禁,化难为易。乌台诗案为代表的仕途灾难,而乌台诗案后苏轼的佛教禅宗思想又决定了苏轼的诗文和书法的创作心态,这点从他的诗文的遣词造句之中展露无遗。苏轼的时代,社会上没有专门的“书法家”的称谓,文人墨客往往以诗文和书法并秀才能得到更广泛的认可。从一定意义上说,在历史上没有诗文地位而只靠书法名世的书法大家几乎不存在。正是因为苏轼独特的信仰、独特的出身、独特的家庭环境、独特的仕途遭遇和超常才华,才造就出苏轼禅味文人书法的独特魅力。

由于笃信佛教并遵从儒家孝道,苏轼父母病故后他回乡守孝三年才还朝。此时,震动朝野的王安石变法开始。熙宁四年(1071年),苏轼上书谈论新法的弊病。王安石颇感愤怒,于是让御史谢景在神宗面前陈说苏轼的过失。苏轼于是请求出京任职,这是其人生的第一次转折。他先后任杭州通判、湖州知州,均颇有政绩。但苏轼的人生第二次转折是乌台诗案。

元丰二年(1079年),四十三岁的苏轼被调为湖州知州。上任后,他即给神宗写了一封《湖州谢表》,笔端常带感情,“愚不适时,难以追陪新进”,“老不生事或能牧养小民”。这些被新党利用,说他“愚弄朝,妄自尊大”等。同时,又说讽刺政府,莽撞无礼,对皇帝不忠,如此大罪可谓死有余辜。他们从上任才三个月的苏轼被御史台的吏卒逮捕,解往京师,受牵连者达数十人。这就是北宋著名的“乌台诗案”。

乌台诗案的打击,成为苏轼一生的又转折点。新党们非要置苏轼于死地,有识之士也劝谏神宗不要杀苏轼。王安石当时退休金陵,也上书说:“安有圣世而杀才士乎?”苏轼得到从轻发落,贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使, 黄州团练副使一职相当低微并无实权,苏轼到任后,心情郁闷,并多次到黄州城外的赤壁山游览。因此写下了《赤壁赋》、《后赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》等名作,

(北宋·苏轼《赤壁赋》)

以此来寄托谪居时的思想感情。东坡在带领家人开垦城东的一块坡地,便取“东坡居士”的别号。又在黄州的三年中铸就天下第三行书的《寒食帖》千古书法名作。

佛法对苏轼的影响可以从“程苏”结怨可见一斑,有一次国家忌日,众大臣到相国寺祷佛,程颐要求食素,苏轼责问说:“正叔(程颐表字),你不是不喜好佛教吗?为什么要吃素食?”程颐说:“礼法:守丧不可饮酒吃肉;忌日,是丧事的延续。”

苏东坡因“乌台诗案”被政敌弹劾攻击贬谪到黄州任闲职。来黄州两年后春游时写下了这首诗,表现出一种超然旷达的胸襟和乐观豁达的心态。其中,“事如春梦了无痕”就成为名句千古流传,这亦与佛教有关。 正月二十日与潘郭二生出郊寻春忽记去年是日同至女王城作诗乃和前韵,诗的全文如下:

东风未肯入东门,走马还寻去岁村。

人似秋鸿来有信,事如春梦了无痕。

江城白酒三杯酽,野老苍颜一笑温。

已约年年为此会,故人不用赋招魂。

写这首诗时,苏东坡来到黄州已两年了。苏东坡只得以访友出游、诗酒唱和寻求精神寄托。“东风未肯入东门,走马还寻去岁村”便是这种心态的写照。 “人似秋鸿来有信,事如春梦了无痕”可见苏东坡心中希望乌台诗案这样的往事,都如春梦一般了无痕迹。以无痕缥缈的意境,解脱失意中难以消除的痛苦。“江城白酒三杯酽,野老苍颜一笑温”,老友欢聚,开怀畅饮,其中山水自然之乐,人情朴野之纯,也可驱除那些烦恼的往事,也完全可以冲淡甚至忘却他当时的困厄。尾联则意为:自己已然淡漠了纷争,而追求超然旷达出郊寻春。唐代禅宗六祖惠能作了一首耳熟能详的偈诗:

菩提本无树,明镜亦非台。 明镜本清净,何处染尘埃!

佛性常清净,何处有尘埃! 菩提本无树,明镜亦非台。

身是菩提树,心如明镜台。 本来无一物,何处惹尘埃!

其中最后一偈,见于《大正藏·坛经》,着重讲修行方法。《坛经》第三十五节,惠能引佛言:“随其心净,则佛土净。”接着说:“心但无不净,西方去此不远;心起不净之心,念佛往生难到。”《坛经》第五十二节说:“我心自有佛,自佛是真佛;自若无佛心,向何处求佛!”反复申明向人的自我求真,自我求佛,这是惠能教导其弟子立地成佛的唯一途径。在他看来,求佛的人只图自悟,不假外示心注一境,化难为易自能达到目的。乌台诗案后的苏轼的佛教思想和创作心态从他的诗文的遣词造句之中展露无遗。由此,苏轼受佛教禅宗思想影响颇深,亦影响着苏轼的诗文创作和书法艺术表现。

三、参禅悟道,知行合一。 参悟、融会贯通,并做到了知行合一。苏轼学佛不拘于学佛的形式,注重对佛理的把握和研究,并融会贯通、信手拈来的诗文言辞都取自《华严经》、《楞严经》、《维摩诘经》、《金刚经》、《圆觉经》、《观音经》、《心经》、《金光明经》,而这些恰恰属于大乘佛教的典籍。苏轼把佛教思想融入到书画之中,他在《送钱塘僧思聪归孤山序》说:“聪能如水镜以已含万,则书与诗当益奇”[1]。苏轼以《华严》法界观论艺术,表明万法归一,只要由“技”入“道”,那么艺术才能达到最高的境界。

苏轼的《书砚》,有言“砚之发墨者必费笔,不费笔则退墨。二德难兼,非独砚也。大字难结密,小字常局促;真书患不放,草书苦无法;茶苦患不美,酒美患不辣。万事无不然,可一大笑也。[2]” 这就是苏轼从具体字形结构角度论述不同字体和书体各有短长,要达到“圆融”是非常不容易的。同样,苏轼在手法创作上也强调“通融无碍”。他在给蔡襄手法作品所作的题跋上写道:“物一理也,通其意,则无始而不可,世之书篆不兼隶,行不及草,殆未能通其意者也。”[3]即是说,篆书、隶书与行书、草书有着想通的一面,蔡襄楷书、行书、草书、隶书各体都能随心所欲,说明他已然掌握了各个书体之间“通融无碍”的艺术规律。

苏轼对书法的态度在思维方式上与禅宗的“于诸境上心不染”的“无住”观极为相似。禅宗对待世间的态度与苏轼对待书法的态度极为相近。苏轼在《超然台记》中的表述,肯定了书法具有“乐”,即“足以悦人”的特点。悦人,是指主体愉悦身心,“移人”是指主体玩物丧志。苏轼在《石苍舒醉墨堂》中写道:“我常好之每自笑,自言其中有至乐,适意无异逍遥游,我书意造本无法,点划信手烦推求。”[4]可见,苏轼正如自己所言,他的书法创作没有定法,全凭“意造”。因此,所有点划、笔墨都是信手拈来,章法浑然天成,从来书写之前不去反复酝酿和推敲。苏轼的书法正是因应于此才自然而然独步书道,使其书法创作达到了自由自在、无拘无束的“无碍”之态,因而其书法也就蕴含了浓厚的佛教意味和佛学思想。与此同时,苏轼把书法的愉悦效应放在随意闲适的意境之中,这就与大乘佛教的“成佛”思想有着很大程度的契合特征。诚然,法不滞意是对法的基本肯定,而苏轼追求的法是对法的否定之后的无法而法,一旦法滞意还不如无法,而无法是建立在有法的基础上。“意造本无法”与佛教的思想非常契合,某种意义上代表和传达出苏轼在书法上的“尚意”理论体系。苏轼强调欣赏品评书法可以使人进入“参禅悟道”之境,在被贬岭海期间,曾给米芾的一封信中写道,“超妙入神之字”足以洗涤荡清身心多年来积聚的瘴毒,“岭海八年,独念吾元章,超妙入神之字,何时见之,以洗我积年之瘴毒也。”[5]书法这种参禅悟道的境界也能使主体达到修身养性的功效。同时,当时风靡一时的禅宗一派的“斗机锋”、“参公案”等佛教参悟法门也为苏轼提供了书法中表现参禅悟道的方法论指导。也就是说,苏轼所写的书法中的内容里蕴含的佛理禅机对其书法风格的形成产生了深刻的影响。

值得注意的是,苏轼除了将佛教的“尚意”、“无法而法”融入到书法外,还把佛教的境界和书法的境界的融合推向了一个新的高峰。例如,苏轼在《评草书》中提出了“无意于佳乃佳”的书法理论等。他说“书初无意于佳而佳而,若匆匆不及,乃是平时亦有意于学”[6]。所谓“有意于学”,就是对法的学习、理解和掌握而已。苏轼认为没有这个坚实的学习基础,是根本无法将心中的审美意向和审美标准通过笔端完美展现出来的。而所谓“无意于佳”就是对法度、法则的超越和对艺术的超越。“有意”就是有法而为之,“无意”就是无法而为之,无意于佳就是用以退为进的方法本着不求最佳的欲望和杂念和心境,反而获得超出意外、超越成法的最佳艺术品。其实,这恰恰是与佛教的“无法就是至法”和大法的思想相得益彰。

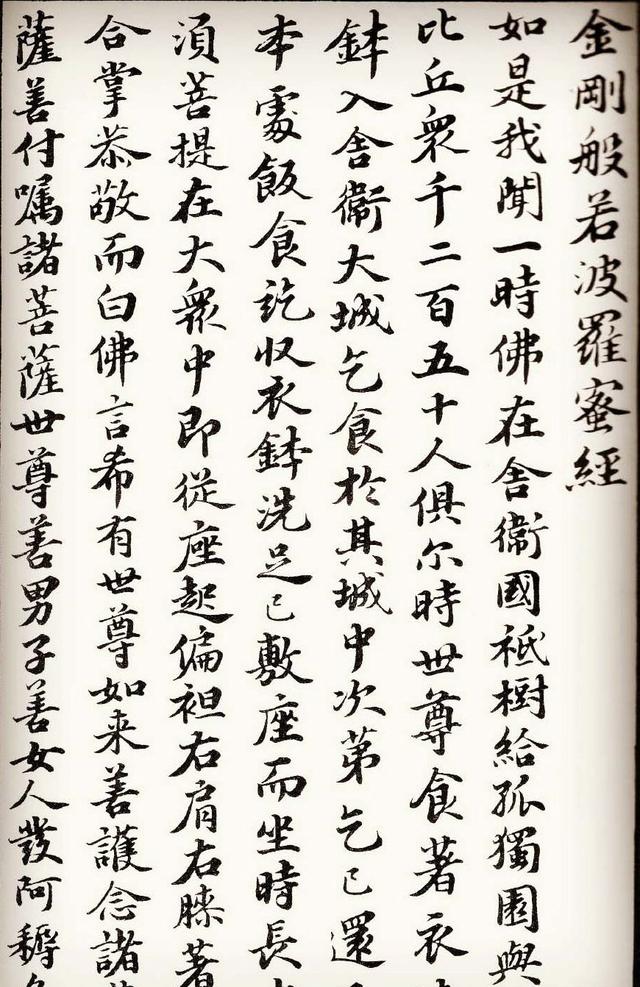

据考证,苏轼被贬黄州期间常手抄《金刚经》,精研佛法禅宗。由苏东坡手书的《金刚经》,集佛学至尊《金刚经》高深哲理与文坛泰斗苏东坡传神书法于一体,为中国历史上罕见的书法极品。苏东坡千秋翰墨一代文宗,在诗文书法上有极高的建树。他的书法成居“宋四家”之首,他的书法充满了“文章学问之气”,隽永深远而耐人寻味。苏轼与佛禅也渊源颇深,他不仅熟读佛经深通佛理,更是将佛学

思想渗透到其文学创作和书道之中。而这一句“人似秋鸿来有信,事如春梦了无痕”便颇有《金刚经》中“如是住,如是降伏其心”的大境界。因心已“住”,已“降伏”,所以才一切都是空,又一切了无痕。这句“事如春梦了无痕”曾得南怀瑾先生评价:“人生真正体会到事如春梦了无痕,就不需要再研究《金刚经》了”。

由此可见,正是佛法影响了苏东坡的心态,造就了他“以苦为乐”,“造福黎民”的慈悲情怀。也造就了其修行深度和艺术高度,从而奠定了苏轼在“中国文人书法”和中国书法史上的崇高地位,成为后世“文人墨客”顶礼膜拜的精神榜样和人格象征并加以效法。

二、大学城附近会建有广场,基本的娱乐场所都会有。

二、大学城附近会建有广场,基本的娱乐场所都会有。

添加新评论